My Home, in Libya

La memoria e le chat. Con 'My Home, in Libya', Martina Melilli riapre il baule di famiglia per far riaffiorare la storia dei suoi cari, intrecciandola con l'attualità

Martina è come un'italiana di seconda generazione, eppure tutta la sua famiglia è italiana da sempre. È una condizione particolare quella della ragazza e della sua famiglia, ma non dissimile da quella di tanti altri italiani emigrati all'estero e poi rientrati in patria. Il padre ed il nonno di Martina, infatti, sono nati in Libia e lì hanno vissuto fino al crollo della monarchia, poi con l'ascesa al potere del colonnello Gheddafi sono tornati a vivere in Italia. Martina in Libia non c'è mai stata, ne ha sentito parlare solo attraverso i discorsi dei nonni, ex commercianti a Tripoli, e la storia della sua famiglia non l'ha mai conosciuta davvero in maniera approfondita. Aprendo il baule dei ricordi insieme ai nonni Antonio e Narcisa, Martina Melilli, per il suo primo lungometraggio presentato fuori concorso all'ultima edizione del Festival di Locarno, prova a mettere insieme i pezzi della storia sua e dei suoi famigliari, attraverso ricordi e immagini di una vita ormai lontanissima. Il film dunque, sin dal suo incipit, sembra proiettarsi verso il mero esercizio di ricostruzione di una memoria privata, che poi, inevitabilmente, si riflette nella storia di una nazione e di tutto il mediterraneo.

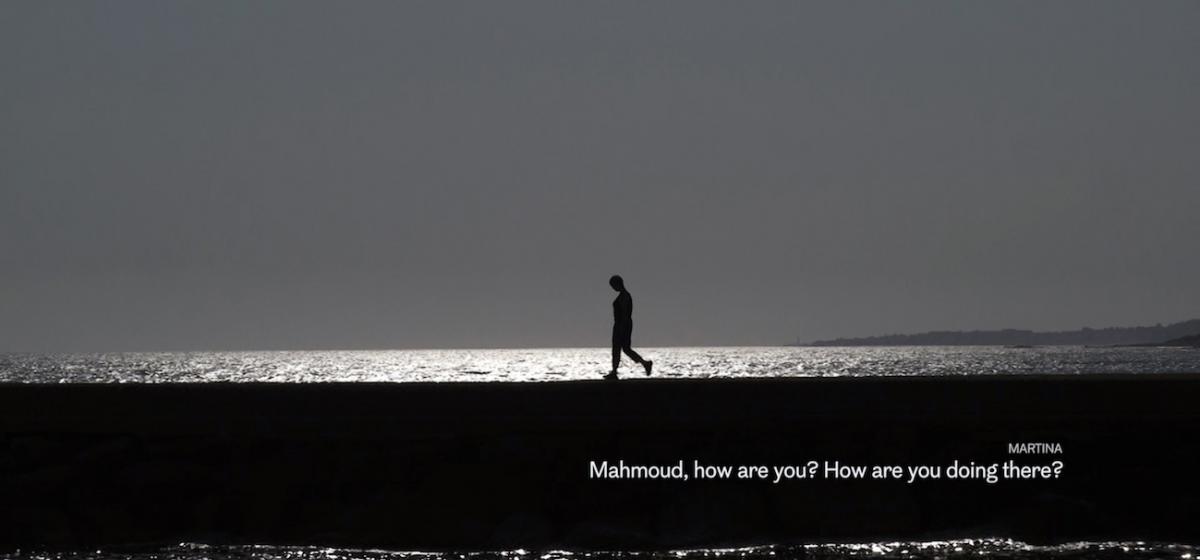

Fortunatamente il documentario della Melilli si svincola da un legame con il passato troppo asfissiante, costruendo la sua narrazione anche su un secondo livello, quello del presente. La protagonista, infatti, si mette in contatto via chat con un giovane studente universitario libico, Mahmud, che la aiuta nella sua impresa, girando per lei alcuni video per le strade di Tripoli. Dall'incontro tra i due viene fuori un moderno epistolario via chat, che rappresenta l'aspetto migliore dell'opera, la sua parte più vitale. Il lungo messaggiare tra i due ragazzi fa confluire nel film inaspettate esternazioni private, riflessioni sulla cultura dei due Paesi, aspettative e desideri che legano persone della stessa generazione sulle sponde opposte del mediterraneo.

Grazie anche all'utilizzo dei messaggi di testo, My Home in Libya riesce a trovare una sua peculiarità estetica, che strizza l'occhio alla videoarte e alla multimedialità. La Melilli, tuttavia, a tratti si perde nella lunghezza e nell'ostentata ripetizione di alcune inquadrature, per di più insignificanti per l'economia generale del racconto (si veda l'inquadratura del pappagallo). Il film scivola, peraltro, quando cerca di affrontare la vicenda libica e delle migrazioni da un punto di vista strettamente politico. La regista sovrappone le immagini di alcuni corpi inermi all'audio di un comizio elettorale. Una trovata sensazionalistica, per certi versi gratuita, discutibile da un punto di vista etico e quantomeno superficiale nell'approccio alla questione. Il documentario, infatti, non tiene per niente conto della storia recente e passata dei rapporti tra Italia e Libia, del ruolo libico nello scacchiere del mediterraneo e della complessità del fenomeno migratorio. D'altronde affrontare un tema così caldo vuol dire correre un rischio altissimo di maneggiarlo incautamente.