Mindhunter

Period drama e procedural si uniscono, in una serie che racconta il criminal profiling con l'impronta autoriale di David Fincher.

Stati Uniti, 1977. A neppure dieci anni dagli eventi che hanno messo la parola fine alla gigantesca sbornia collettiva degli Anni ’60, e mostrato il lato oscuro della Summer of Love. Parliamo, certo, della tragedia di Altamont, della guerra in Vietnam e dell’elezione di Nixon, ma parliamo soprattutto degli omicidi compiuti dalla Manson Family, il più famoso dei quali è il massacro di Cielo Drive in cui furono assassinati Sharon Tate e quattro suoi amici.

Il decennio successivo agli omicidi fu dominato dalla paura e dal macabro tanto quanto il precedente si era cullato nell’illusione di pace e armonia: processioni infinite di bare che tornavano a casa coperte dalla bandiera americana, la crisi petrolifera, il terrorismo che dominava le cronache europee, il diffondersi delle droghe pesanti, la criminalità a livelli senza precedenti furono tutti fattori cruciali per creare quell’aura di tensione e decadenza che ha un ruolo fondamentale nel fascino che ancora oggi gli anni ’70 esercitano su di noi.

Un altro fattore cruciale, al tempo stesso concausa e conseguenza dell’opprimente atmosfera del decennio – poi ribattezzato da alcuni addirittura The Decade of Serial Killers – fu l’emergere nelle cronache, ma soprattutto nella cultura popolare, della figura dell’omicida folle e spietato, protagonista di massacri insensati e motivati non dall’interesse o dalla passione, ma da una sorta di inclinazione interiore spesso innata, ma ancor più spesso nutrita e amplificata da una storia personale difficile, caratterizzata dall’esclusione sociale o da traumi infantili.

Manson, Gacy, Ted Bundy, “Son of Sam” Berkovitz, Jim Jones (il predicatore che indusse 900 seguaci al suicidio rituale meglio noto come Jonestown Massacre), lo Zodiac Killer, i cugini Angelo Buono e Kenneth Bianchi, i Briley Brothers, William Bonin (meglio noto come the Freeway Killer, che stuprò, torturò e uccise almeno 21 ragazzi tra il ’79 e l’80), Ed Kemper, Dennis Rader (il BTK killer), Monte Ralph Rissell, Jerry Brudos, Richard Speck e l’elenco potrebbe continuare: uomini che si trasformano in mostri, che sono probabilmente sempre esistiti nella storia del mondo ma che in questo decennio emergono nelle cronache come simbolo di una società allo sbando, incapace da un lato di prevenire il crimine e colpevole dall’altro di essere in parte responsabile dell’acutizzazione di certe devianze.

Una responsabilità che pesava, all’epoca, prima di tutto sulle forze dell’ordine – incapaci di sviluppare un sistema di indagine utile a stabilire connessioni tra gli omicidi e individuare un colpevole che spesso aveva motivazioni assenti o comunque fuori dallo standard – e su un sistema sociale che tendeva a reprimere e condannare con disgusto gli omicidi, senza preoccuparsi davvero di studiarne cause e modalità in modo sistematico. L’FBI, impegnata a ridisegnare il proprio assetto dopo la morte di Hoover, era ancora un gigante burocratico che faticava a stare al passo con l’evoluzione della società, ma sarà proprio al suo interno che nascerà il moderno metodo di profiling, grazie all’iniziativa di John Douglas, autore di Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit e fonte di ispirazione per il protagonista di Mindhunter, la serie Netflix uscita il 13 ottobre scorso e diventata in pochi giorni un fenomeno di culto.

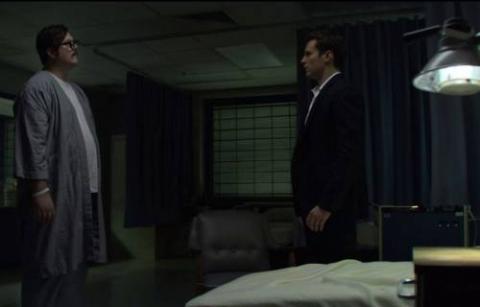

Mindhunter in questa prima stagione si ispira agli albori della ricerca di Douglas, fictionalizzato nel personaggio del giovane agente Holden Ford, affiancato prima dal collega Bill Tench (basato su Robert Ressler, che con Douglas eseguì le interviste a 36 killer che costituiranno la base delle teorie del profiling) poi da Wendy Carr, psicologa dell’Università di Boston (basata sulla figura della dottoressa Ann Wolbert Burgess) nel lungo lavoro di ricerca e creazione di una tassonomia degli omicidi seriali, utile a creare una mappa di comportamenti e personalità che possano rendere più facili le indagini e l’identificazione dei colpevoli nascosti tra le maglie della quotidianità.

Mindhunter, seppur scritto da Joe Penhall, porta la pesante impronta creativa di David Fincher, produttore esecutivo (insieme, tra gli altri, a Charlize Theron) e regista di quattro episodi: un progetto che appare inserito perfettamente nel percorso di un regista da sempre interessato alle sfumature e alle devianze della personalità umana, che siano i deliri di psicopatia di Fight Club, Gone Girl e The Game – e anche del protagonista di House of Cards, seppure in quest’ultima serie sia molto meno marcata la presenza di Fincher – o le gesta di effettivi serial killer, come in Zodiac, Seven, Millennium - Uomini che odiano le donne.

Il marchio creativo di Fincher è ovunque, in Mindhunter, non soltanto nella scelta del soggetto ma anche nella regia e nella fotografia, che riflettono lo stile della sua ultima fase creativa con un setting pulito, composto e livido, assolutamente contemporaneo nella messa in scena ma perfettamente in linea con il periodo storico che evoca, dominato da una nebbia opprimente di tristezza e alienazione che Fincher riesce a riprodurre fedelmente, pur senza piegarsi alle logiche estetiche del period drama più didascalico.

Mindhunter è una serie prima di tutto autoriale, che come Hannibal di Fuller riesce a riscrivere il modello procedurale alla Criminal Minds (che in questa Second Golden Age of Television è stato spesso relegato a prodotti di stampo prettamente commerciale) regalandogli un approccio più contemplativo e cerebrale che non rinuncia comunque alla narrazione verticale del “caso della settimana” (anche se in Mindhunter, pensata per essere rilasciata interamente sulla piattaforma, la struttura tradizionale subisce già una mutazione interessante, diventando più fluida grazie all’assenza di limitazioni nella durata degli episodi e più interconnessa in funzione del binge watching).

Sul set up procedurale, Penhall e Fincher innestano da una parte il riferimento a personaggi reali come Kemper e gli altri killer – compreso il misterioso, ma non troppo, omicida protagonista degli intro di ogni episodio e che è molto chiaramente ispirato a Dennis Rader – e dall’altra un più ampio arco narrativo orizzontale che segue la discesa di Ford negli inferi della mente umana. Da perfetto prodotto del Bureau e ragazzone all-american, Holden Ford subisce nel corso degli episodi una mutazione che lo porta sempre più lontano dalla “normalità” e sempre più vicino al mondo degli assassini che intervista: affascinato dai misteri della mente, ubriaco di potere man mano che il profiling si rivela un metodo valido e vincente, l’agente si immerge sempre più in profondità nella melma mentale che imprigiona i suoi soggetti di studio fino a perdere i legami con la sua vita precedente, in una spirale che raggiunge il suo culmine con un finale di stagione che lascia magistralmente aperta ogni strada narrativa.

Lungi dall’essere una semplice storia di fascinazione nei confronti del male, Mindhunter dipinge invece il complesso e raffinato quadro di un’epoca che si specchia alla perfezione nella nostra contemporaneità, in cui spaesamento e paura prendono nuove forme ma tornano a gravare sulle nostre vite come durante i Seventies, con la stessa pesante sensazione di caligine calata sopra di noi.