The Open House

Un thriller psicologico, scarno e minimale, sullo stillicidio della privacy e l’estetica della paranoia moderna

L’iconografia della “casa”, come coacervo di orrori insospettabili, è sicuramente uno dei topòs narrativi più longevi e radicati nella cultura horror, fin dagli albori letterari del genere. Non importa che sia di proprietà o in affitto, che sorga su un abisso o sui resti di un cimitero indiano, che abbia le sembianze di un maniero abbandonato o di un loft in pieno centro; resta di fatto una delle ambientazioni più suggestive e affascinanti impresse nell’immaginario collettivo del pubblico; tanto da essersi trasformata da “contenitore” di personaggi a “personaggio” essa stessa, con i suoi bui scantinati, le sue soffitte polverose e i suoi corridoi scricchiolanti. Basta immortalarla su una locandina o citarla nel titolo di un film per catalizzare l’attenzione dello spettatore ed invitarlo a varcarne la soglia, insieme ai protagonisti. Di solito a farne le spese sono avventori occasionali o famiglie sul lastrico, proiettati in un microcosmo artificiale chiuso e limitato, alle prese con case “infestate” da entità soprannaturali (fantasmi, poltergeist, demoni) oppure, più prosaicamente, assediate da inquietanti sconosciuti in carne e ossa, che bussano alla porta, armati di utensili da cucina.

D’altronde il fondamento concettuale della paura risiede proprio nell’astrattezza dell’ignoto e cosa può esserci di più spaventoso, se non il dubbio che qualcosa o qualcuno di estraneo al nostro vissuto si aggiri indisturbato all’interno dell’abitazione in cui ci troviamo? E’ proprio da questo questo spunto narrativo che si sviluppa la storia di The Open House (“casa in vendita”), una delle novità offerte da Netflix in questo primo scampolo del 2018, diretto da una coppia di registi esordienti: Matt Angel e Suzanne Coote. Il film è un azzardato thriller psicologico, scarno e minimale, incentrato sullo stillicidio della privacy e l’estetica della paranoia moderna che covano sotto le ceneri del “focolare domestico”

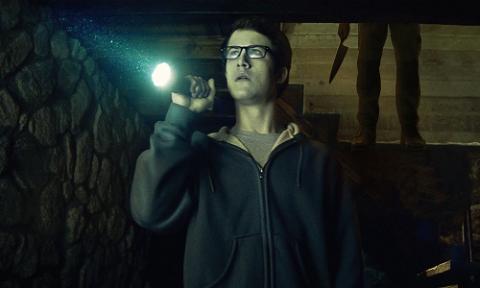

La trama è semplice, quasi banale, tutto ruota attorno alla difficile convivenza di una madre di mezza età Naomi Wallace (Piercey Dalton) con il figlio adolescente Logan (il ventunenne Dylan Minnette già co-protagonista della serie 13), all’alba della morte violenta ed insensata del padre/marito, investito brutalmente da un pirata della strada. La disgrazia, inasprita dall’indigenza economica, li costringe a trasferirsi temporaneamente in una nuova abitazione, messa a disposizione dalla sorella della vedova: una villetta appartata in montagna, che sta per essere messa in vendita. E’ proprio questa caratteristica, anticipata anche nel titolo, a rendere, di nuovo, la casa la protagonista indiscussa del film. Si parla infatti di una casa “aperta al pubblico” di possibili acquirenti, che di giorno appare perfetta nel suo arredamento asettico ed impersonale, mentre di notte rivela la sua vera natura fredda e inospitale. Durante tutto l’arco del soggiorno madre e figlio si ritrovano così intrappolati nella condizione di ospiti forzati, all’interno di un ambiente alieno, in cui non possono ambientarsi ma di cui, allo stesso tempo, non possono fare a meno. Il loro destino è quello di essere esposti costantemente, come cavie, alla curiosità di strani vicini e di assidui visitatori, tra i quali si annida un morboso voyeur occulto. Dove si nasconda, quale ragione lo muova, qualunque sia il suo reale intento, niente di tutto questo ci viene mai spiegato palesemente. Assistiamo impotenti, come i protagonisti, ad un’escalation di paranoia, corroborata da strani cortocircuiti casalinghi, piccole anomalie (telefonate anonime, sinistri rumori, oggetti spostati) che, prive di qualsiasi appiglio razionale, sembrano però rivelare la presenza di un sadico “inquilino” in agguato, pronto a minare del tutto la sanità mentale all’interno della casa.

Lo schema alla base di The Open House, è un concept semplice ma funzionale, sebbene già ampiamente collaudato in altre pellicole di successo (The Strangers, Them, You’re Next); tutte ascrivibili ad un sottogenere comune, quello delle home invasion, una declinazione più realistica e cruenta del canone metafisico delle haunted house tradizionali. Tuttavia, a differenza dei suoi predecessori, dove vige la regola della “spettacolarizzazione” dell’invasione in ogni sua componente, dall’efferatezza della violenza alla caratterizzazione specifica degli aggressori, qui accade l’esatto contrario. La forza del film risiede proprio nell’assoluta “normalizzazione” dell’incursione, ammesso che tale si possa definire in una casa dalla porte spalancate fin dall’inizio della narrazione. E’ un gioco al massacro soltanto sul piano psicologico quello di The Open House, in cui l’azione è relegata al margine, a favore di un’atmosfera tesa, che dà adito a speculazioni, più o meno fantasiose, sulla subdola identità dell’invasore. Infatti per tutto l’arco del film saranno soltanto alcune fugaci inquadrature a mostrarcelo nell’ombra, mentre spia la routine di una famiglia normale e soltanto i lenti movimenti di camera, che ricalcano i suoi gesti, confermeranno, nel finale, il sospetto che esiste un male sconosciuto ed irrazionale, che sta per abbattersi sulle sue vittime ignare.

I due registi si sottraggono all’abbondanza visiva e concettuale degli elementi che hanno decretato il successo del filone, adottando tutti meccanismi classici della suspence, dalla ghost story allo slasher, per costruire una narrazione sui generis, che nel bene o nel male, riesce a catturare l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine. In definitiva The Open House è un film che o si ama o si odia ma che, al di là dei giudizi personali, offre uno spaccato interessante delle ansie e delle angosce della modernità. Una fase storica di precariato esistenziale in cui la casa è un bene di lusso, l’integrità familiare un ricordo doloroso e la tutela della nostra privacy un miraggio lontano.