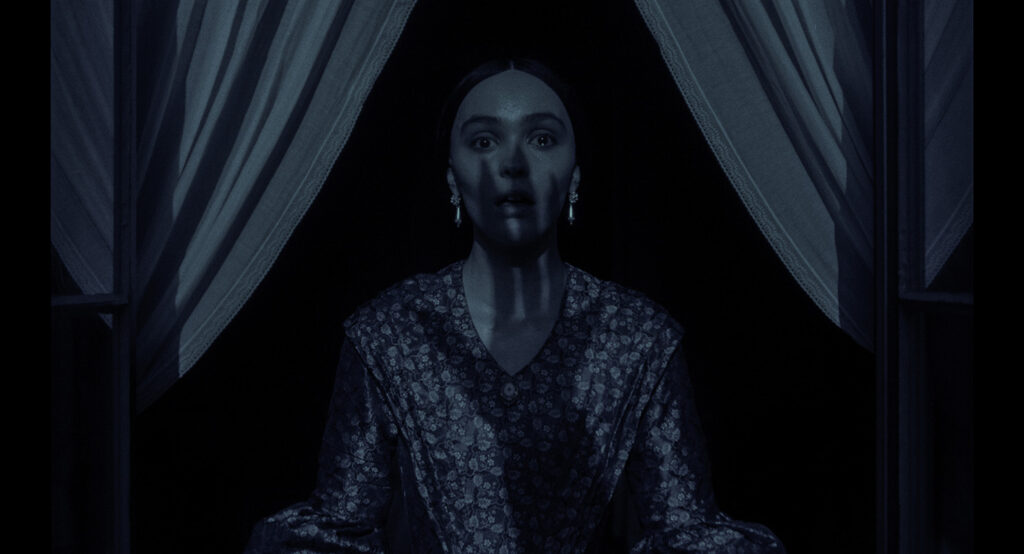

La metamorfosi dello sguardo: Wolf Man

La storia di un uomo diviso a metà, alla disperata ricerca del suo posto nel mondo post-pandemico.

“Guardati dalla luna!” - John Landis

Fin dagli albori della civiltà, il fenomeno della metamorfosi, comune a tutte le tradizioni folkloriche, si configura come uno dei mitologemi più radicati e diffusi nell'immaginario collettivo, al pari del patto faustiano con il demonio. L’influenza di questo processo, ereditato dai culti totemici, risulta ancora più evidente se ne analizziamo la complessità delle implicazioni filosofiche e l’impatto culturale esercitato sulla nostra società. Basti pensare all’inquietante metamorfosi in insetto di Gregor Samsa, che nel celebre racconto di Kafka non si limita a rappresentare la trasformazione in altro ma diventa simbolo della perdita stessa di ogni forma, traducendo in chiave esistenziale l’incapacità umana di cogliere la verità del mondo circostante. Oppure alla radicale mutazione dell’attrice Demi Moore in The Substance, in cui Coralie Fargat attualizza i paradigmi del body horror per offrire una riflessione lucida e affilata sul rapporto morboso e autodistruttivo tra identità e immagine nella contemporaneità, sostenendo l'assunto per cui «noi esistiamo solo in quanto immagini» (Bocchi) e pertanto siamo impreparati ad accettare il nostro inesorabile decadimento: la nostra metamorfosi biologica.

Sempre nell’ambito cinematografico, l’icona polisemica del licantropo, esiliato a causa della sua natura ibrida e blasfema, ha rivestito un ruolo cruciale nel dibattito sull’evoluzione dello sguardo e sul conflitto tra tradizione e innovazione nel cinema horror contemporaneo. Come ha osservato Craig Ian Mann nel suo saggio Phases of the Moon: A Cultural History of the Werewolf Film, anche l’evoluzione dell’archetipo del lupo, prima demonizzato e poi rivalutato, non è un processo recente, tuttavia ha raggiunto una piena consacrazione a livello mediatico soltanto a partire dagli anni Ottanta, grazie a un trittico imprescindibile per ogni appassionato: Un lupo mannaro americano a Londra, L'ululato e Wolfen, la belva immortale. Questi film non soltanto hanno sancito definitivamente la rottura col passato ma hanno emancipato il licantropo dal ruolo di eterno comprimario nelle produzioni hollywoodiane.

Da allora, tutte le opere dedicate ai lupi mannari, anche quelle ritenute mediocri dalla critica, oltre a incentivare i progressi tecnologici in materia di effetti speciali, hanno plasmato una nuova generazione di autori, affascinati dalla rappresentazione, simbolica e non, del mostro sul grande schermo. Tra le interpretazioni più originali degli ultimi anni, tralasciando parodie discutibili come WolfCop e Werewolves Within, spiccano titoli capaci di oltrepassare i confini del genere per intercettare le istanze socioculturali del nostro tempo, come il glaciale When Animals Dream, il grottesco The Wolf of Snow Hollow e il crepuscolare Blackout di Larry Fessenden.

Oggi, però, la voce più autorevole in materia diventa quella dell’australiano Leigh Whannell, il cui Wolf Man è la storia di uomo diviso a metà, alla ricerca del suo posto nel mondo. Il film, dichiaratamente ispirato alle dinamiche del lockdown, esplora il collasso delle figure genitoriali e la disintegrazione delle relazioni interpersonali all’interno di un nucleo familiare, isolato e minacciato dall'insorgere di un'epidemia sconosciuta, simboleggiata dall’apparizione di un misterioso licantropo, che costringe i protagonisti a barricarsi nella propria abitazione per difendersi dagli esiti imprevisti di un possibile contagio. Questo è ciò che il regista sembra suggerirci all’inizio, ma cosa accadrebbe invece se ci fossimo sbagliati, se il pericolo non provenisse dall’esterno, se il “nemico invisibile”, o meglio asintomatico, fosse già uno degli abitanti della casa? Per Whannell, la risposta è negli occhi di chi guarda.

Il film prosegue la riflessione iniziata dal regista con L’uomo invisibile sul valore politico delle immagini, intese come strumento di analisi del presente, per mettere a fuoco le ragioni psicologiche e le modalità di rappresentazione delle angosce palpitanti della società, che albergano dentro e fuori dalla mura domestiche. Se nel lavoro precedente Whannell analizzava il tema del controllo e della manipolazione in una relazione tossica, stavolta con Wolf Man si interroga sulla crisi dell’identità maschile e la stigmatizzazione della malattia mentale attraverso la metamorfosi di Blake Lovell: un padre di famiglia, incompreso e vulnerabile, destinato a trasformarsi in una creatura estranea, una minaccia non tanto per sé stesso quanto per i suoi familiari. Nel film, il personaggio interpretato da Christopher Abbott vive in uno stato di coscienza alterato, sospeso tra il terrore di essere emarginato e il bisogno di essere accettato, in un crescendo di frustrazione che esplicita la condizione di disorientamento congenita del genere umano.

A differenza dell’iconografia tradizionale, dove la trasformazione in lupo mannaro era associata a un’antica maledizione connessa ai cicli lunari, nella contemporaneità l’“implacabile condanna” perde il suo alone mistico e leggendario. Infatti, secondo la versione proposta dal regista australiano, la licantropia si configura piuttosto come un morbo contemporaneo, il frutto di un retaggio patriarcale ereditario da combattere e sradicare. Il dramma personale di Blake Lovell, a cui viene sottratta ogni possibilità di appartenenza e di legame affettivo, ne è un esempio emblematico. La sua crisi interiore affonda le radici nel trauma infantile legato alla perdita del padre: una presenza opprimente e intimidatoria che continua a ossessionarlo, minando la sua vita sentimentale. È questa la ragione che lo spinge a tornare nel luogo dove tutto ha avuto origine, nel tentativo disperato di saldare il suo debito con il passato. Non è dunque la mutazione in sé a trasformarlo in un mostro ma un conflitto irrisolto, che innesca un processo di spersonalizzazione e regressione allo stato bestiale. Durante l’arco della visione, Blake non si trasformerà in un’entità sovrannaturale bensì nell’ incarnazione del genitore che ha sempre temuto, perpetuando così quel ciclo di violenza e sopraffazione da cui aveva sempre cercato di affrancarsi fino al tragico epilogo.

Nell’adattamento di Whannell, ispirato all’omonimo cult diretto da George Waggner, non c’è spazio per l’autocompiacimento nostalgico, tantomeno per il manierismo calligrafico, involontariamente caricaturale, di un’operazione “tassidermica” come il remake di Joe Johnston con Benicio Del Toro. Da questo punto di vista, Wolf Man condivide con il Nosferatu di Robert Eggers quell’urgenza autoriale di risemantizzare le icone del terrore alla luce di una fase storica contraddistinta da cambiamenti epocali: entrambi i film sono testimoni di una trasformazione collettiva, l'orrore non proviene più dall'esterno ma da una rarefazione personale.

Viviamo in un mondo profondamente segnato dall’esperienza pandemica, che ha stravolto il nostro tessuto sociale e ridefinito l’assioma “homo homini lupus”: l’uomo si trasforma e fagocita i suoi simili, ma sulla base di nuovi parametri. Temi ricorrenti come l’isolamento, la paura del contagio e la percezione dell’altro come minaccia hanno riportato in superfice paure ancestrali che il cinema horror ha saputo aggiornare e trasfigurare. La vera metamorfosi, in definitiva, è quella dello sguardo: ciò che un tempo escludevamo a priori, in quanto ritenuto inverosimile, è diventato reale, e la nostra stessa percezione della realtà ne esce irrimediabilmente mutata. Ed è proprio questa consapevolezza a provocare nello spettatore un senso di disagio alla fine della visione che si protrae nel tempo, ben oltre i titoli di coda.