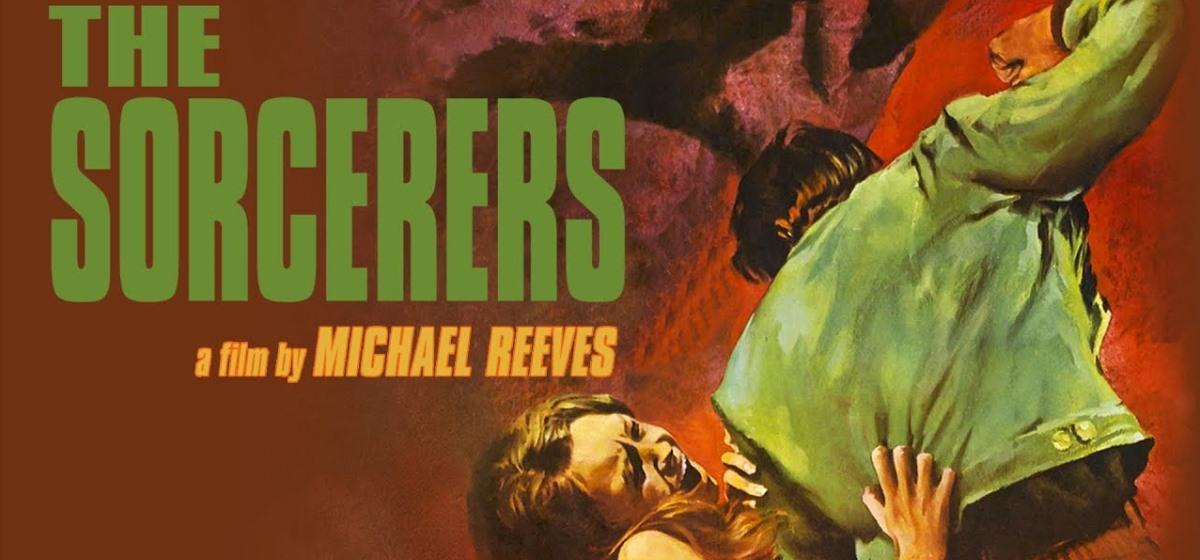

Il killer di Satana

Abbandonate le atmosfere gotiche e messi da parte gli orrori del passato, Reeves si concentra sugli incubi del presente che lo circonda, girando un film intimo e crepuscolare che sintetizza il disagio esistenziale che avrebbe avvelenato la sua generazione.

Prendete un ragazzo precoce di appena vent’anni; inoculategli una passione viscerale per la settima arte e un talento visionario tale da rendergli impreciso il confine tra realtà e finzione; aggiungete un cupo destino di suicidio e malattia; collocate la sua fulminante carriera nell’Inghilterra borghese e benpensante del secondo dopoguerra, pervasa dai fremiti beat e dalle fantasie lisergiche della Swingin London; inquadrate il tutto in un arco di tempo che va dall’epoca appena trascorsa della Nouvelle vague ai vagiti furiosi della New Hollywood; non dimenticate il mondo del “cinema di genere” in pieno fermento e avrete un’idea di quella miscela esplosiva che ha contribuito a consacrare post-mortem la tormentata figura di Michael Reeves come una vera e propria rockstar nel panorama dell’ horror britannico a cavallo degli anni sessanta.

Morto a soli venticinque anni nel 1969 per un’overdose di barbiturici, alle spalle un trittico di film “maledetti” diventati a pieno titolo dei cult tra gli appassionati, l’inquieto regista inglese incarna la quintessenza del leggendario motto live fast, die young. Un mantra che lo iscrive di diritto – seppure fatalmente in anticipo – nel Club 27 di cui entreranno a far parte altri celebri e talentuosi coetanei (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin), simboli - a loro volta - di quel mix letale di genio e sregolatezza che ha contraddistinto la “rabbia giovane” di una società in odore di contestazione. Reeves è quello che oggi potremmo definire un enfant prodige a tutti gli effetti; folgorato in tenera età dai lavori rivoluzionari di due autori fuori dagli schemi come Jean-Luc Godard (Fino all’ultimo respiro) e Don Siegel (L’invasione degli ultracorpi) – da cui eredita lo spirito anarchico e radicale – il ragazzo non ancora maggiorenne abbandona gli studi canonici determinato ad impugnare la macchina da presa.

Dopo una serie di acerbi cortometraggi – tra cui spicca il seminale Intrusion del 1961 – l’aspirante regista inizia a collaborare, supportato dello stesso Siegel, come assistente alla regia in alcune piccole produzioni internazionali (The Long Ships, Il castello dei morti vivi, 1964), fino ad approdare finalmente dietro la macchina da presa all’età record di ventidue anni. Reeves esordisce sul grande schermo con Il lago di Satana: un modesto film gotico, nato sulla scia del successo de La maschera del demonio” di Bava, con protagonista – ancora una volta – l’iconica Barbara Steele nel ruolo di una strega rediviva in cerca di vendetta. Sebbene sia ingiusto parlare di una falsa partenza, la pellicola non risulta particolarmente memorabile a causa di un budget ridotto e un script privo di spessore;tuttavia l’opera prima di Reeves viene riscattata da una pregevole confezione estetica, da un’efficace costruzione della tensione ma soprattutto da una rappresentazione scrupolosa della violenza in grado di scioccare lo spettatore, tanto da riscuotere un discreto consenso da parte del pubblico e garantire al regista una seconda possibilità per dimostrare il suo talento ancora inespresso.

La svolta decisiva arriva nel 1967, quando l’amico d’infanzia e collaboratore Tom Burke gli sottopone la promettente sceneggiatura di Terror for Kicks: un torbido fanta-horror scritto insieme a John Burke e palesemente ispirato al film di Kurt Neumann L’esperimento del Dottor. K del 1958. La sceneggiatura del lungometraggio – ribattezzato Il killer di Satana – è stata già approvata dalla Compton Group, un’intraprendente casa di produzione inglese che ha da poco finanziato i primi lavori di Roman Polanski e che lascia carta bianca a Reeves, mettendolo in contatto con una vecchia gloria del cinema horror di nome Boris Karloff.

Nel film il divo ottuagenario interpreta Marcus Monserrat, un malinconico dottore – più simile ad un mago in pensione che ad un accademico istituzionale – che intrappolato in un’epoca che non gli appartiene e deriso dalla comunità scientifica per le sua ardite teorie viene persuaso dalla sinistra moglie Estelle – la mefistofelica Catherine Lacey – a condurre un perverso e mesmerico esperimento cui sta lavorando in segreto da anni. Il piano della diabolica coppia consiste nella possibilità di impossessarsi della volontà di un soggetto mentalmente instabile per “vampirizzarne” l’energia psichica e controllarne a distanza le azioni, grazie ad un avveneristica macchina costruita appositamente dal dottore. Per collaudarla i due lugubri personaggi scelgono di adescare il giovane Mike Roscoe (Ian Ogilvy), un mod annoiato e in cerca di evasione – simile per molti aspetti al viveur di Michael Caine visto nel film Alfie del 1966 – uno scapestrato dongiovanni pronto a sottoporsi volontariamente all’operazione allettato dal miraggio di poter sperimentare «un’estasi senza conseguenze e un piacere senza assuefazione». Ma da sogno psichedelico a bad trip allucinogeno il passo è breve.

Una volta entrati nella mente e nel corpo dell’ignara vittima, i due coniugi paleseranno violentemente le pulsioni contrastanti che li animano: da una parte quella lucida, empatica, paternalista del professore disposto a liberare il ragazzo; dall’altra quella sadica, egoista e matrigna della moglie che, soggiogato il marito, si impadronirà con la forza della coscienza di Mike, ridotto ormai a una marionetta sanguinaria al servizio dei deliri di onnipotenza della decrepita aguzzina. È un caleidoscopio abbagliante di crimini, delitti e soprusi quello a cui assistiamo inermi – come il protagonista – attraverso gli occhi febbrili della videocamera che lo insegue morbosamente, ogni volta che uccide, fino a sprofondare con lui nel turbine di follia e depravazione che divorerà per sempre la sua gioventù. Fino alla conclusione di un finale anticatartico che non risparmierà nessuno dei tre attori invischiati in questo perverso gioco psicologico al massacro.

Colpevolmente dimenticato dalla critica, Il killer di Satana si rivela in realtà un piccolo miracolo all’interno dell’imbolsita produzione inglese di genere degli anni sessanta, divisa ancora tra i film di spionaggio di James Bond e le reiterate pellicole horror della Hammer. La sordida storia della coppia di anziani parassiti, che cercano di cannibalizzare la giovinezza perduta per riscattarsi da un’esistenza frustrata, consumata negli squallidi sobborghi della debordante capitale britannica alle soglie della Summer of Love, possiede un’ ossimorica potenza narrativa che, nelle mani del trasgressivo regista, deflagra in un thriller contorto, scomodo e perturbante sull’infelicità della condizione umana e la caducità della vita. Abbandonate le atmosfere gotiche e messi da parte – per un attimo – gli orrori del passato, Reeves si concentra sugli incubi del presente che lo circonda, girando un film intimo e crepuscolare che sintetizza il disagio esistenziale che avrebbe avvelenato la sua generazione. Figlio insoddisfatto di quei “giovani arrabbiati” appartenenti alla classe media britannica inquadrata dal drammaturgo John Osborne in Ricorda con rabbia del 1956, l’autore conferma la sua visione critica e nichilista del mondo, anticipando alcuni del temi caldi (il dualismo libertà/paura, il conflitto generazionale, la brutalità senza giustificazione) di quel “cinema della crudeltà” che avrebbe influenzato nel giro di qualche anno i cineasti d’oltreoceano, profetizzando il collasso imminente degli ideali utopici di pace amore in favore di quelli più crudi e realisti di violenza e indignazione. Un risultato invidiabile per un regista di ventitré anni che soltanto un anno dopo avrebbe diretto il suo capolavoro: Il grande inquisitore.