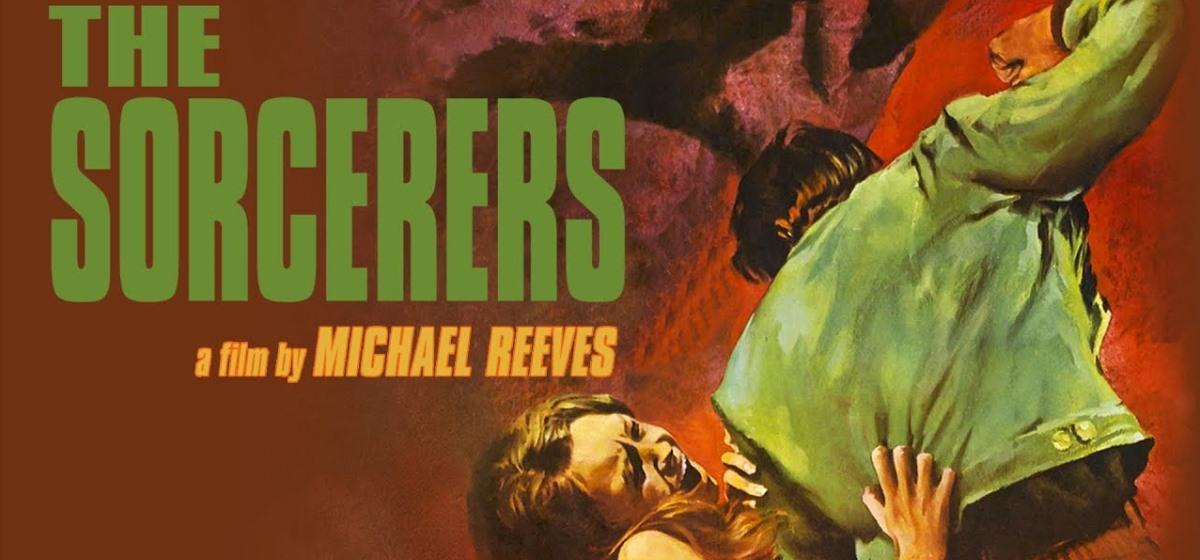

Il grande inquisitore

Tra le rappresentazioni più realistiche dell’Inghilterra del Seicento, l'ultimo film di Reeves è un melodramma cupo e pessimista che abbandona ogni dimensione fantastica e si oppone allo spirito edonista della Swinging London dell’epoca.

Incomincia con le urla strazianti di una vittima innocente, e finisce allo stesso modo. Il grande inquisitore, terzo e ultimo lavoro di Michael Reeves (1943-1969) prosegue e amplia a dismisura alcune tematiche suggerite già dai precedenti Il lago di Satana e Il killer di Satana per porsi, non senza un velo di genuina (e giovanile) presunzione, come il film della vita dell’autore inglese. Il che può apparire naturalmente una lettura fin troppo facile e di comodo, data la natura tragicamente testamentaria dell’opera: ma se è vero che la morte di Reeves, avvenuta pochi mesi dopo l’uscita nelle sale, ha inevitabilmente contribuito alla statura di culto raggiunta dal film nel corso dei decenni, non per questo va sottovalutata l’importanza de Il grande inquisitore all’interno del multiforme panorama europeo di genere dell’epoca.

Ambientato nell’Inghilterra del XVII secolo, durante la guerra civile che vedeva contrapposti gli eserciti di Cromwell a quelli di Re Carlo I, il film ruota intorno alla controversa figura di Matthew Hopkins, inquisitore che utilizza la sua missione di cacciatore di streghe come pretesto per esercitare al meglio il potere temporale concessogli dal ruolo, sfruttando di fatto l’ignoranza e la superstizione degli abitanti della provincia rurale più povera. Frutto di una coproduzione tra la britannica Tigon e l’American International Pictures di Roger Corman (che impose la presenza di Vincent Price nel ruolo di protagonista, costringendo Reeves a modificare non di poco un copione pensato inizialmente per Donald Pleasence), Il grande inquisitore è un film di rottura con la tradizione classica, quello che arriva a capovolgere gli equilibri più tradizionalisti e conservatori del genere; quasi la chiusura ideale del decennio d’oro del fantastico inglese, appena un attimo prima di intraprendere quella lunga china discendente che lo avrebbe visto soccombere dinanzi all’ondata rivoluzionaria del new horror proveniente da oltreoceano. Quasi, appunto: peccato infatti che qui di fantastico o soprannaturale non ci sia proprio nulla (e chissà come mai il film venga ancora classificato da alcune parti come horror, quando di fatto non lo è), dato che le streghe e il Maligno sono solamente gli spauracchi utilizzati da Hopkins per soddisfare i propri istinti sessuali più brutali. Fortemente osteggiato dalla critica dell’epoca a causa del suo alto tasso di violenza, ma allo stesso tempo rivalutato e riconosciuto come una delle rappresentazioni più realistiche dell’Inghilterra del Seicento, il capodopera di Reeves prende le distanze dal gotico europeo per cercare una strada diversa e del tutto personale, in grado di raccontare il mondo e gli uomini facendo completamente a meno del filtro sporco e scuro garantito dall’appartenenza a un genere.

Fondamentale allora in questo senso la fotografia di John Coquillon, che illumina molti esterni già utilizzati come set da alcuni film della Hammer (il villaggio dell’impiccagione iniziale, per esempio) per rileggerli in chiave totalmente realista e prosciugata di qualsiasi elemento fantastico. E sempre proseguendo nel paragone con la Hammer (inevitabile dato il contesto storico e geografico, ma allo stesso tempo fuorviante), se i primi quattro film del ciclo di Dracula utilizzavano la figura del vampiro creato da Bram Stoker per mettere alla berlina l’ipocrisia bigotta e puritana della società inglese vittoriana (e quindi, per rimando, anche di quella contemporanea), allo stesso modo Reeves realizza un dramma storico pessimista e spietato che abbraccia una dimensione universale, perfettamente in grado di oltrepassare i confini tra le epoche. Un melò in piena regola che non rifiuta nemmeno la convenzione narrativa dell’amore tragico dei giovani amanti, tipica di molte produzioni horror inglesi e che qui si trasforma nel vero e proprio riflesso di un presente drammatico e oscuro, in netta antitesi con i fasti edonisti della Swinging London.

Si corre spesso e forsennatamente, nel film: si corre per raggiungere un oggetto del desiderio, o nel tentativo di fuggire da un destino scritto da altri e che non si riconosce come proprio. Ma a soli venticinque anni Reeves già credeva in una Storia dominata dal caos, in cui persino gli uomini e le donne mossi dalle migliori intenzioni si rivelano strumenti manovrati dal Male; quello che rimane, alla fine, è soltanto una natura bellissima e impassibile (il silenzio di Dio) e le urla di chi è condannato a restare vittima sacrificale. Il vaso di Pandora si è spalancato: tutto il folk horror inglese successivo nasce da qui, da Satana in corpo (Cry of the Banshee, 1970, sempre interpretato da Price, quasi un remake ma più ancorato alle regole di genere) fino ai seminali La pelle di Satana (The Blood on Satan’s Claw, 1971) e The Wicker Man (1973), per non parlare, naturalmente, dell’influenza avuta su I diavoli (The Devils, 1971) di Ken Russell. Non è affatto cosa da poco.