Il lago di Satana

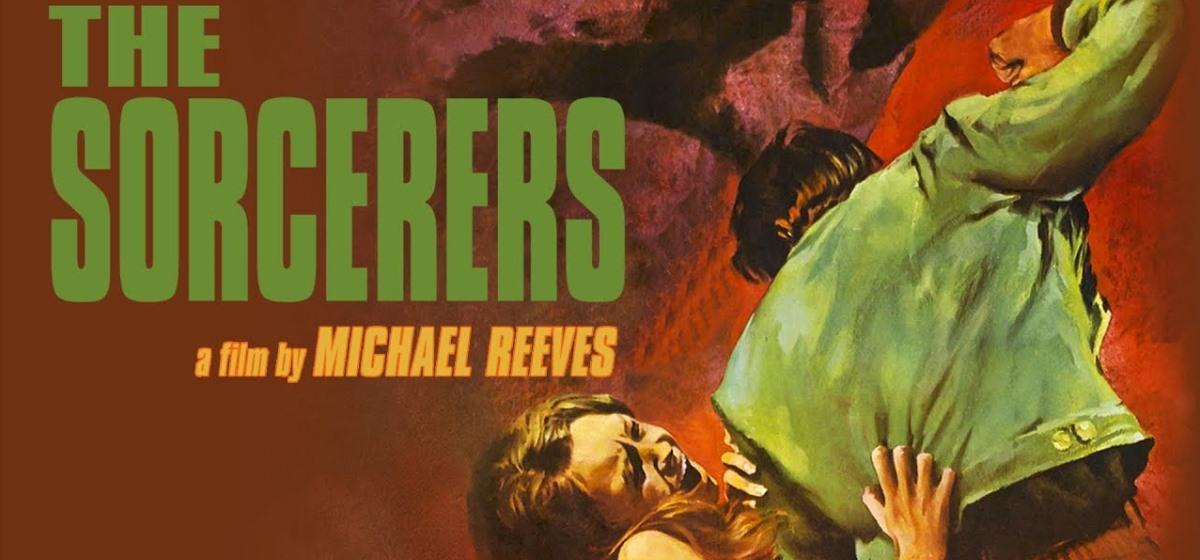

Nell'incipit della sua trilogia sul male il giovane Micheal Reeves racconta una storia che pare grossolana e invece nasconde una teoria ontologica interessante.

Una tensione letteraria e uno sforzo memoriale introducono potenziali sguardi increduli alla storia e all’ambiente de Il lago di Satana di Michael Reeves. Mentre l’erede del Conte Van Helsing racconta del mancato esorcismo di una strega uccisa nella Transilvania del XIX secolo, e della promessa di un ritorno vendicativo da parte della stessa, nei giorni dell’anniversario della sua morte due turisti inglesi piombano nella zona del racconto, ignari del male che da secoli attende e ora incombe su di loro. È questo il presupposto narrativo che introduce una storia di violenza e colpa, attraverso cui il regista inglese inizia la sua trilogia sul male: una spinta di genere semplice, per certi versi grossolana ma anche allo stesso tempo carica di significati nascosti, illuminati a posteriori da un ragionamento in prospettiva.

Malgrado sia facile snobbare la qualità di questo film, è infatti interessante rintracciare nella sua grammatica diversi elementi poi sviluppati dalla breve filmografia successiva del cineasta, che qui era in pura e libera sperimentazione. È quindi possibile fare una dietrologia archeologica sulla messa in scena allo sbando colpevole magari di snaturare il film dalle sue intenzioni narrative ma giustificata dalla ricerca filologica di un quadro più ampio e dall’intensità teorica del regista. In questo film girato a basso costo in Italia, pertanto si propone un discorso sull’esistenza del male nella società contemporanea che per efficacia e ispirazione non solo stupisce ma addirittura supera la cornice narrativa di serie b e il bassissimo costo della produzione – capace comunque di fare sembrare l’Italia rurale tanto inospitale quanto la terra di Dracula.

Il regista ragiona su una modernità che non conosce la storia e cerca di inquadrarsi su una mappa razionale, non comprendendo la possibilità di un percorso fuori dalla mappa, fuori dal senso. La identifica in due protagonisti che non solo scambiano, forti della loro ratio, il misticismo antico per superstizione finalizzata al turismo, ma neanche capiscono l’entità del pericolo. Il film li classifica come vittime inconsapevoli alla cui fine è facile assistere: mentre essi infatti non colgono i segni del male, li coglie invece lo spettatore, che dalla posizione extra-diegetica comprende il presagio contenuto nelle immagini. La tecnica espressiva di Reeves è in questo senso fulminante, perché dall’immagine in quiete propone un ragionamento intelligente sul percorso di svelamento del maligno: permettendo di comprenderne la direzione - nella messa in scena è sempre già dichiarata l’intenzione - e suggerendo comunque la sua natura inarrestabile, il giovane regista comunica al di là dello schermo il percorso di un’entità millenaria che travolge l’uomo sia come forza esterna sia come virus interno non rilevato.

All’interno di una narrazione molto semplice e a tratti sconclusionata, la regia rintraccia il passaggio del male dal paesaggio fisico a quello mentale. Per farlo in primis trasforma, attraverso continui simbolismi, il racconto in una metafora antropologica che vede nel lago della strega il centro logico-geografico di una Storia riscritta. In questo modo delinea il percorso di evoluzione di un male presente nell’aria, concretizzato nelle azioni del passato, rimosso nelle profondità lacustri e nell’inconscio civile, e risvegliato dal confronto con lo specchio del lago, capace di ribaltare e portare a galla la violenza sedimentata nei secoli. Il focus passa poi all’individuo, che sembra civile e invece, quando scatena la violenza repressa, si rivela spietato quanto i diavoli: il film avvicina la violenza del mostro a quella dell’umano mediante il montaggio alternato e trovando nei connotati alienati della protagonista (Barbara Steele) una promessa di metamorfosi. Il racconto è orrorifico perché mette in risalto l’assenza di differenza che intercorre tra l’uomo e il vampiro, universalizzando la natura del male e al contempo suggerendo che la sua entità mistica si è attecchita negli uomini anche nel mondo contemporaneo.

Infine, il film chiude la sua teoria ontologica nel modo migliore: non tanto con la lunga sequenza di inseguimento comico (utile a parodizzare il regime comunista del paese) - posizionata nel terzo atto per alleggerire il dramma e giustificare la risoluzione nel salvataggio romantico -, quanto con le ultimissime inquadrature, che intelligentemente contraddicono la positività dell’ultimo atto. Il finale non salva i personaggi e il mondo dal male, anzi. Dopo aver riscritto la Storia inseguendo il suo percorso, averlo rintracciato nella violenza dell’’uomo e promesso il disastro in continuazione, la chiusura invece di siglare il satanico nei limiti dello schermo e del racconto (con un esorcismo) lo spinge - con un’inquadratura che sussurra la sua dispersione nel paesaggio e un finale aperto che fa crescere il seme del dubbio – verso il mondo, lasciandolo imprendibile e irrisolto. In questo modo trascende davvero la dinamica narrativa e sposta il discorso al di là dell’orizzonte dell’immagine, promettendo in qualche modo di voler tornare a ragionare al riguardo.