Top Gun: Maverick

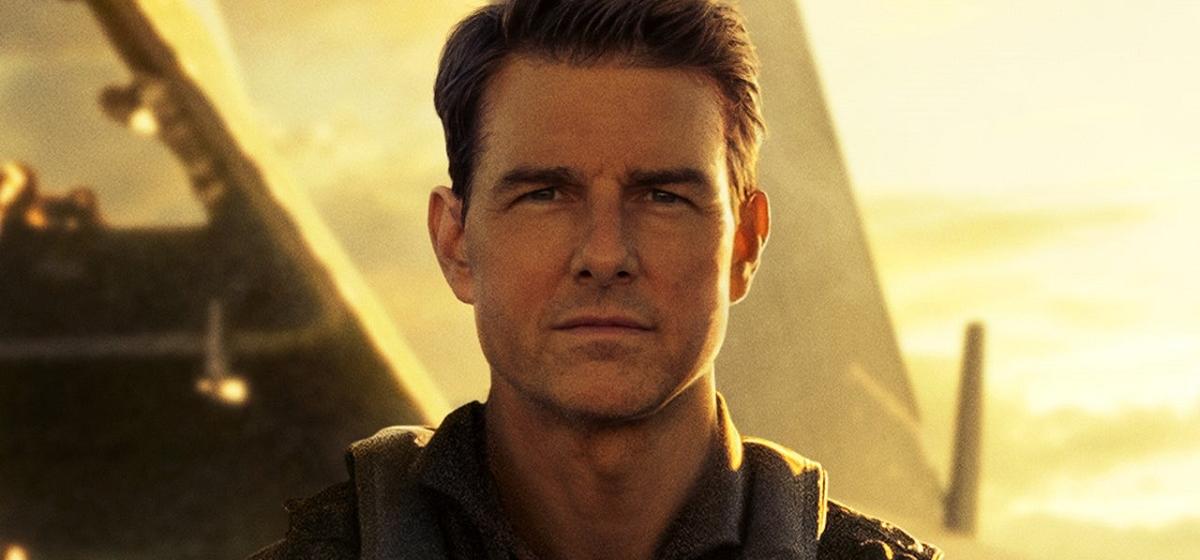

Ultimo divo del novecento, Cruise non sfida più solo i limiti del tempo e del corpo, è l'outsider spettacolare e adrenalinico che muove contro le nuove forme di blockbuster promosse dalla Hollywood seriale di oggi, in difesa di un'idea di cinema indivisibile dal grande schermo.

10.1 mach.

Velocità massima, terminale, è quella raggiunta da Maverick a bordo di un jet sperimentale prima di sfaldarsi in cielo, nella sequenza iniziale, magnifica, che apre Top Gun: Maverick. Oltre ogni livello di prestazione permesso dai test, oltre il traguardo previsto, i limiti di sicurezza, le norme di controllo. Ancora una volta Apollo e le ali di cera, il Sole come obiettivo, ma non è questione di ambizione, bensì di necessità. Il bisogno di avvicinarsi sempre più al limite, al punto di rottura, ben sapendo che è quella tensione lì a giustificare il movimento fin dalla partenza. Tutto, dall’origine allo schianto, ha a che fare col limite, e la morte non è altro che uno spettro, un rumore bianco che scompare tra le fibre dell’immagine soggiacendo al tutto.

Ad aprire il film girato da Joseph Kosinski, chiarendo subito pesi e misure produttive, estetiche e concettuali di questo sequel, arriva la sequenza più esemplificativa nella carriera di Tom Cruise; una manciata di minuti che racchiude in sé e meglio di ogni cosa l’epos mitico dell’ultimo Divo cinematografico del novecento, per cui l’immagine in movimento è un’arma schierata contro il tempo, contro il corpo che invecchia e le tecnologie che sempre più avanzano e avvinghiano l’orizzonte umano, anzitutto cinematografico.

Nelle griglie retoriche dell’individualismo americano c’è un punto, lungo la parabola, in cui il singolo è chiamato in qualche modo a rientrare nei ranghi, dopo aver inseguito da sé le proprie ambizioni e gettato il cuore oltre l’ostacolo. Come se il sistema sia l’unione di percorsi individuali che imparano a fare squadra, ad armonizzarsi col sistema e i suoi dettami. Oltre questo punto, se non si accetta di seguire le regole, si diventa un’entità divergente, eversiva, un maverick. Il termine nasce, ovviamente, dal western e si usava per indicare i capi di bestiame più riottosi, privi di marchiatura, e di lì diventa il segno dell’individualismo ribelle che non si conforma alle regole. Difficile immaginare un soprannome meno calzante per Tom Cruise, che in modo eclatante ormai è diventato il fantasma di un cinema passato, il corpo estraneo iniettato con forza nel tessuto connettivo della Hollywood contemporanea nonostante l’industria oggi pieghi ogni star power alla maschera, ogni nome al franchise. Cruise, epitome di un cinema che si fa lì sul set e open air, in carne, ossa e lividi, tra caviglie fratturate e muscoli stirati, maschere per l’ossigeno e tiranti, cabine di guida e acrobazie, è l’ultimo divo rimasto oggi che possa non solo creare il franchise ma esserlo, giustificarlo, alimentarlo. Scheggia impazzita che resiste al tempo, fronteggiandolo e umiliandolo, incurante di una Hollywood seriale che mescola indifferentemente piccolo e grande schermo centralizzando e brandizzando ogni sua immagine, tra volti intercambiabili e mitologie da ripiegare costantemente su loro stesse. Nessun attore è indispensabile, e per i rari casi che fanno eccezione c’è sempre la resurrezione digitale, il trionfo della macchina. Ecco, lo scarto morale ed estetico tra Cruise e l’industria che lo circonda è tutto qui, il suo è l’ultimo corpo che vedremo passare tra le maglie della ricostruzione binaria; quando avverrà sapremo che qualcosa del cinema è finito davvero.

È grazie a questo status di divismo anacronistico che tende al limite, di fedele e assoluta dedizione al cinema e all’immagine cinematografica, grande, spettacolare e sensoriale, che ogni film di Cruise è diventato un punctum, una sosta nella visione dettata dalla routine seriale hollywoodiana. Ogni suo film – paradossalmente dal di dentro del meccanismo del franchise, proprio perché posseduto e inteso anzitutto come dispositivo capace di rimediare immagini e mitologie circonstanti restituendogli spessore e peso specifico – è pensato in termini di esperienza, voluto credendo nel potere emozionale del grande schermo. E Maverick non fa eccezione.

Per chi si accontenta delle terminologie preconfezionate questo secondo capitolo può essere definito un requel (Scream 4 docet), una replica del film originale che pone in equilibrio nuovi personaggi e generazioni con l’eterno ritorno dei protagonisti storici e delle sfide tradizionali, a partire dai nodi drammatici incentrati sul passare del tempo e il protrarsi dei traumi del passato. Similmente a Creed, la distanza narrativa dall’originale si misura anche in termini di lutto, sul discorso riguardante la perdita della figura paterna, ma dove il film di Coogler si faceva sistema di nervi scoperto qui siamo nel territorio dello spettacolo che ripensa anzitutto sé stesso e le sue forme, replicate e ingigantite, estese, adattate e rese più affilate contro un cinema che, nelle forme di un blocco onnicomprensivo e monolitico, muove le sue energie e volontà altrove.

Paradossalmente, ripetere e aggiornare è la cosa più eversiva che poteva fare questo Maverick, ed è nel solco tracciato da questo binomio che si muove amalgamando a perfezione l’emozione sincera nei confronti dell’originale con la meraviglia spettacolare e fisica delle sequenze aeree, minuti su minuti di vettori e forme in movimento, sedie che tremano e occhi spalancati. È il film che Tony Scott, forse, non avrebbe mai girato, ma anche un cinema che sotto la patina della nostalgia difende e porta avanti un modo di intendere l’immagine fuori dal tempo, eppure essenziale, vitale, necessariamente oltre il limite. Cinema a velocità mach 10.1.