Chen Jialing

Interessante documentario su un famoso pittore cinese che, dopo una prima parte più statica, riesce a riscattarsi affidandosi al legame sacro tra l’artista e lo spazio circostante.

Dall’alto di una terrazza, un anziano pittore dipinge la metropoli che si trova al suo cospetto. I grattacieli di Shangai appaiono come gigantesche navi maestre, affermazioni di uno sguardo che si è fatto verticale. Le costruzioni degli uomini mirano a toccare il cielo, le mani di Chen Jialing tentano invece rievocarne la presenza.

Inizia così il documentario diretto da Tian Ye e Gu Yugao, supervisionato e prodotto da uno dei nomi di punta del cinema cinese contemporaneo, quello stesso Jia Zhangke che aveva già raccontato la pittura in Dong. Chen Jialing è un’opera intensa, complessa e stratificata, nonostante la breve durata (appena sessanta minuti) e qualche problema strutturale.

Nella prima parte ciò che desta diversi dubbi è l’approccio alla figura di Chen Jialing: pittore che, nato nel 1937, ha vissuto i profondi cambiamenti della Cina dal secondo dopoguerra a oggi. Tian Ye e Gu Yugao decidono, con maggior insistenza nella prima mezzora, di raccontare questa figura mediante una lunga intervista, in cui è il pittore stesso a parlare di sé e della sua storia. Si tratta probabilmente della scelta più facile, ma non necessariamente di quella più efficace. In quell’alternarsi di parole e immagini di repertorio spesso il film perde di mordente: la parola è assai più debole dell’immagine, e questo vale maggiormente se si tratta di un documentario su un pittore.

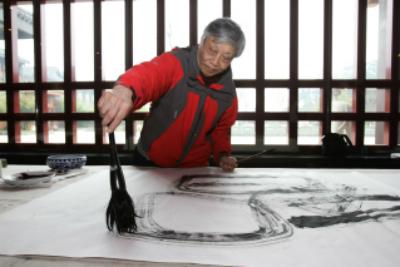

Certamente quest’inizio ci aiuta a entrare con più facilità nel contesto sociopolitico in cui si muove l’opera di Chen Jialing, ma rischia anche di risultare fin troppo respingente e tedioso. Il film rivela la sua forza quando decide di far parlare la pittura stessa. La telecamera indugia allora su un lavoro di linee e mai di superfici, su delle pennellate interessate al respiro esalato dalla natura, alle cime elevate della Cina, alle bellezze intrinseche della luce.

Chen Jialing apre l’immagine cinematografica alla tela del pittore, al work in progress, allo spazio stesso che l’artista deve reinventare mediante il suo pennello. La telecamera s’insinua tra le foglie in un’atmosfera fatata, che fa convergere in un unico ideale pittore e cineasta: la creazione di uno luogo mentale, che non sia semplicemente il doppio mimetico della realtà ma una sua totale reinvenzione.

Tian Ye e Gu Ygao lavorano sullo spazio esterno che circonda e influenza Chen Jialing, trasformandolo in un limbo interiore. Mettono in scena una dolce e quietissima danza di fiori di Loto, simboli di armonia e bellezza, ma anche un elogio dei ginko, gli alberi della saggezza venerati in Cina. Il film s’innalza quando lascia da parte le vicende politiche e biografiche e si concentra sull’elevazione spirituale dell’artista, sul suo mondo interno, sulla sua stessa forza immaginifica. Chen Jialing guarda le montagne rendendosi conto che ogni vetta è un mondo a se stante. E, in un paio di momenti davvero elevati, il film riesce perfino restituirci un’idea di sacro. Idea, per una volta, non sprigionata dal verbo, ma da un corpo che osserva, ama e contempla lo spazio, in una tensione armonica che ci restituisce la voce perduta della natura.