La scelta di Barbara

Fantasmi e Nazioni al confine con altri mondi: il cinema di Christian Petzold si fa grande proiettandosi nella Storia tedesca ed europea.

Frontiere nazionali, frontiere metafisiche. La scelta di Barbara è il film che impone la prima, più marcata trasformazione stilistica nella fluida continuità poetica di Christian Petzold. Esaurita la Gespenster Trilogie degli esordi, il precedente Jerichow aveva già esplorato un cinema più articolato, a tratti persino magniloquente; quello che il trionfo del 2012 avvia ufficialmente è un decennio che non avrà problemi ideologici a ribaltare il rigore teutonico della scuola berlinese, sotto il marchio della quale il regista aveva già iniziato ad accumulare premi importanti.

Chiusa con Yalla la saga degli spettri metropolitani e delle collaborazioni con Harun Farocki, come per tanti ex dogmatisti in cerca di crescita, è la fascinazione per le grandi produzioni e i grandi budget a prendere il sopravvento. Sbocciando dal proprio glaciale ascetismo, a partire da Barbara Petzold scopre la messa in scena, mai più così calda e sensoriale: arrivano lo sfarzo, i costumi, la ricostruzione - con il tempo anche una bozza di azione. Autunno tedesco sì, ma gli obbligati cromatismi grigio-marrone ora brillano d'oro, luce, sensualità. Il buio scompare, il freddo si scalda, vivi e morti riappaiono ossessivi in territori di confine, limbo e purgatori di personaggi finalmente scoperti dalla Storia: il nuovo microcosmo è quello del limes, luogo fantasmatico dei nazionalismi dove i confini sfumano e la vertigine del trapasso è tanto spirituale quanto politica.

Barbara è il film che per la prima volta allarga il campo: una poetica da sempre, almeno in apparenza, incentrata su charachter study individualisti (per non dire autistico-narcisisti, come in molti ebbero a rinfacciare al regista alle prime apparizioni festivaliere), trova ora nel passato e nel futuro del popolo tedesco l'oggetto su cui proiettare i propri conflitti. Prendendo finalmente di petto le suggestioni precedentemente rimaste sommerse (ma il primo Die innere Sicherheit aveva già mostrato la tentazione a tornare sui momenti cardine del paese), il film introduce quel percorso di ritorno al futuro dal novecento europeo che proseguirà per altri due film ancora; un tornare indietro a tappe che parte nel 2012 con il “DDR drama” in apparente scia all'assai meno raffinato Le vite degli altri di von Donnersmarck - e proseguirà in Phoenix per culminare con la follia fantapolitica di Transit; nel piccolo capolavoro del 2018 la presenza sempre più feroce e ingovernabile di un Reale storico schiacciante fagociterà definitivamente le vicende private dei personaggi, riallacciandosi infine con la ghost story della trilogia originaria e chiudendo di fatti un ciclo - per aprirne, infine, un altro ancora, con la svolta fantasy di Undine.

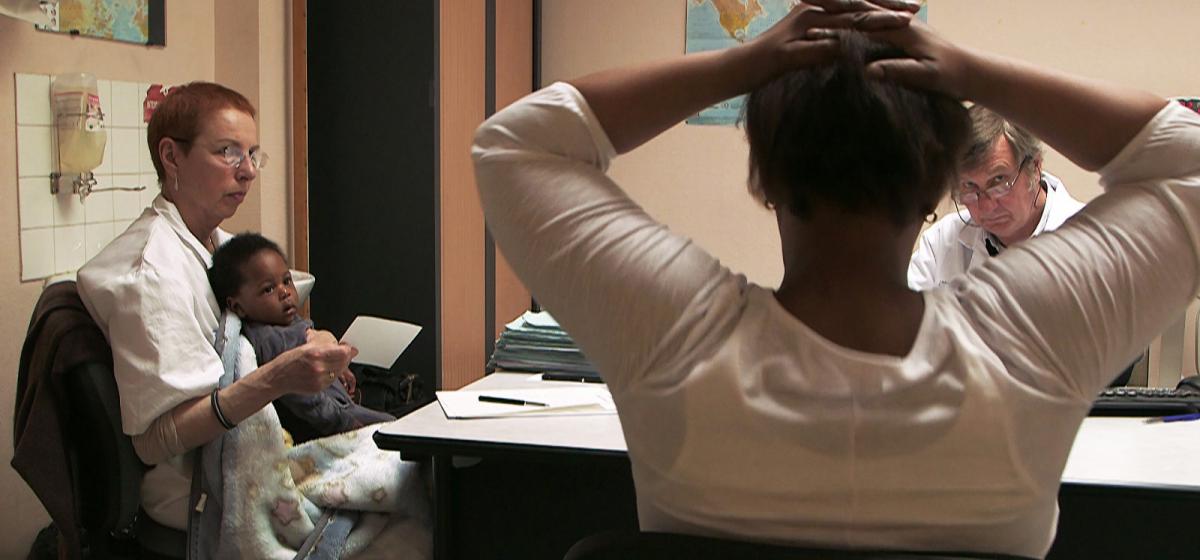

In La scelta di Barbara morti e spettri tornano a delineare l'esistenza dei vivi. Ora più che mai però, gli estinti appaiono entità teoriche, linguistiche, legate a quei giochi indistricabili di finzioni e dissimulazioni proprie del film noir. È questo il nuovo genere-giocattolo dell'autore, che già nel 2008 aveva piegato gli obblighi dell'iperrealismo ai trope del sottogenere (di DNA tedesco almeno quanto americano) e che prenderà parzialmente il posto del sovrannaturale come motore narrativo. I fantasmi del paese baltico in cui la dottoressa e (forse) spia occidentale Barbara/Hoss è confinata dalla Stasi, e dal quale medita la fuga verso la Danimarca via mare, sono degli altri assenti o scomparsi: raccontati, forse inventati, bloccano nel limbo di frontiera un'umanità paralizzata dalla persistenza del proprio passato. Un'attesa beckettiana che riguarda Barbara come i suoi colleghi, i ragazzi della colonia penale minorile e gli operatori stessi dei servizi segreti della DDR; le entità spettrali non sono stavolta reali quanto strutture interiori, astratte ma non meno ossessive, che obbligano i personaggi a fronteggiare in chiave psicanalitica il rimosso della propria vita.

Il contesto storico in Barbara appare dunque forse pretestuoso, sicuramente funzionale a un racconto di crescita che passi attraverso la scelta (come azzarda, azzeccandoci, il titolo italiano). Lo scivolare indifferente tra grandi potenze e svolte chiave del secolo breve lascia pensare che una denuncia di questo o quel regime sia alla fine poco centrale al discorso di Petzold; nel film del 2012 questo disinteresse è palpabile, e ragione, forse, del suo enorme successo commerciale. Il cinema del regista è sempre quello delle persone più che delle nazioni, e anche nella seconda fase della sua carriera la presenza di queste ultime non serve che a veicolare il percorso interiore delle sue eroine.

È in questo che la new wave berlinese palesa la propria origine così evidentemente fassbinderiana: scegliendo di raccontare il più vasto e complesso attraverso il più intimo e privato – e viceversa. L'influenza imperitura del regista-rockstar bavarese incombe su tutto il cinema di Christian Petzold dal 2008 in poi: da quando l'isolamento spettrale raccontato agli esordi è divenuto isolamento politico, e le ombre del noir e della spy story hanno sostituito il realismo sociale come specchio di una precarietà esistenziale pervasa dal falso e dall'illusione. È un cinema che ha riscoperto le passioni del melodramma poliziesco, grande novità di un regista giunto a maturità – e che arriva persino a distendere in un relativo lieto fine il travagliato percorso della sua eroina, che rompe l'impasse statico della sua vita con un atto di volontà e di puro eroismo troppo grande, troppo cinematografico, per non trovare la benedizione del suo autore.