Black noir anni '90: Walter Mosley e il cuore nero dell'America, tra cinema e letteratura

“Il male nel noir è sociale, permea di sé la collettività intera”

Alessandro Agostinelli, Arcobaleno Noir.

Dopo un lungo silenzio, Ezekiel "Easy" Rawlins è tornato. A distanza di trent'anni dalla prima apparizione nelle librerie, la casa editrice 21lettere ha deciso di riproporre in una nuova edizione, per il mercato italiano, il celebre best-seller Il diavolo in blu, ormai fuori catalogo (facendolo seguire, a stretto giro, da "La farfalla bianca", anch'esso esaurito). Si tratta del primo capitolo di una lunga serie di avventure a sfondo razziale incentrate sulle indagini dell'iconico detective afroamericano creato dalla penna di Walter Mosley, all'inizio degli anni novanta. Per chi non lo conoscesse, Mosley è uno dei romanzieri americani più versatili e apprezzati dalla critica internazionale, oltre a esser ritenuto - al pari di Hammet e Chandler - uno degli autori più rilevanti della letteratura hardboiled di tutti i tempi. Le sue opere, insieme a quelle del maestro Chester Himes, hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo di quel prolifico filone narrativo e cinematografico noto con il nome di black noir, con il quale si rivendica la necessità di approcciarsi al genere poliziesco in modo alternativo, ovvero rappresentando le storie dal punto di vista - inedito - di chi è stato storicamente trascurato e sistematicamente estromesso da quello stesso genere che, per definizione, ha sempre messo in luce gli angoli bui della nostra società.

Nel 1991, Mosley esordisce in una fase storica particolarmente turbolenta per gli Stati Uniti, in cui lo spettro dello spaventoso pestaggio di Rodney King, trasmesso in tutto mondo, aleggia anche sugli studios hollywoodiani. La rabbia, unita allo sgomento, della comunità di colore infatti si riversa furiosamente sia nelle strade di Los Angeles - messe a ferro e fuoco dai manifestanti - sia nelle sale dei cinema, dove imperversano sugli schermi le immagini di un conflitto sociale e razziale che ha radici profonde e che oggi - più che mai - non sembra destinato a spegnersi alla luce dei tragici eventi che hanno dato origine al movimento del Black Lives Matter. Dopo la controversa stagione cinematografica della blaxploitation, sulla scia tracciata da Spike Lee con Fa' la cosa giusta, un nuovo cinema afroamericano torna a imporsi prepotentemente all'attenzione del pubblico grazie a film manifesto come Boyz N the Hood - Strade violente di John Singleton e Straight Ouf of Brooklyn di Matty Rich, che denunciano senza mezzi termini - spesso attraverso crude esperienze autobiografiche - le ipocrisie e le contraddizioni del "sogno americano", ridefinendo radicalmente non solo i diversi aspetti dell'immaginario urbano ma anche i ritmi visivi (e sonori) della sua rappresentazione.

All'interno di questa vasta produzione di pellicole, interessate al rovesciamento politico dei generi e delle mitologie fondanti dell'identità americana, che spaziano dal western di Posse - La leggenda di Jesse Lee all' horror antologico di Tales from the Hood, spiccano i lavori di registi come Bill Duke e Mario Van Peebles, che si concentrano sull'evoluzione e la reinvenzione degli stilemi del noir - come dimostrano gli emblematici Massima copertura e New Jack City - ispirandosi alle atmosfere cupe evocate nei romanzi di Himes. Parliamo di opere caratterizzate da espliciti riferimenti all'attualità che sovvertono i canoni dei classici gangster-movies per descrivere il disagio di un'intera generazione di giovani afroamericani, divisa tra le opportunità di riscatto sociale e la spirale autodistruttiva della violenza criminale dentro e fuori dal ghetto.

Appartengono a questa categoria anche i film di Carl Franklin, uno degli autori più originali e influenti del periodo. Formatosi alla factory di Roger Corman, Franklin considera la violenza un elemento fondante della storia americana e, in quanto tale, una convenzione cinematografica che ha una sua ragione precisa all'interno della cultura statunitense. Non a caso il suo primo lungometraggio è il brutale Qualcuno sta per morire: un eccellente (neo) noir on the road - lontano dai modelli metropolitani - che rifugge ogni forma di stereotipo culturale e soluzione di comodo, dimostrando di aver appreso e metabolizzato le lezioni impartite da Don Siegel e Truman Capote. Il film, scritto da Tom Epperson e Billy Bob Thornton, viene accolto con entusiasmo dalla critica; Roger Ebert lo definisce «il miglior thriller dell'anno» per l'efficacia della narrazione e la spietata concretezza dei suoi protagonisti, frutto di un'intensa performance attoriale (in particolare quella di Paxton e Thornton) unita a una sensibilità registica fuori dal comune. Il talento di Franklin non passa inosservato, al punto da attirare l'attenzione del premio Oscar Jonathan Demme che si impegna - in prima persona - a produrre per la TriStar il nuovo progetto del collega. Il titolo in questione è proprio Il diavolo in blu, tratto dal romanzo di Mosley che il neopresidente Bill Clinton ha appena indicato come il suo giallista preferito.

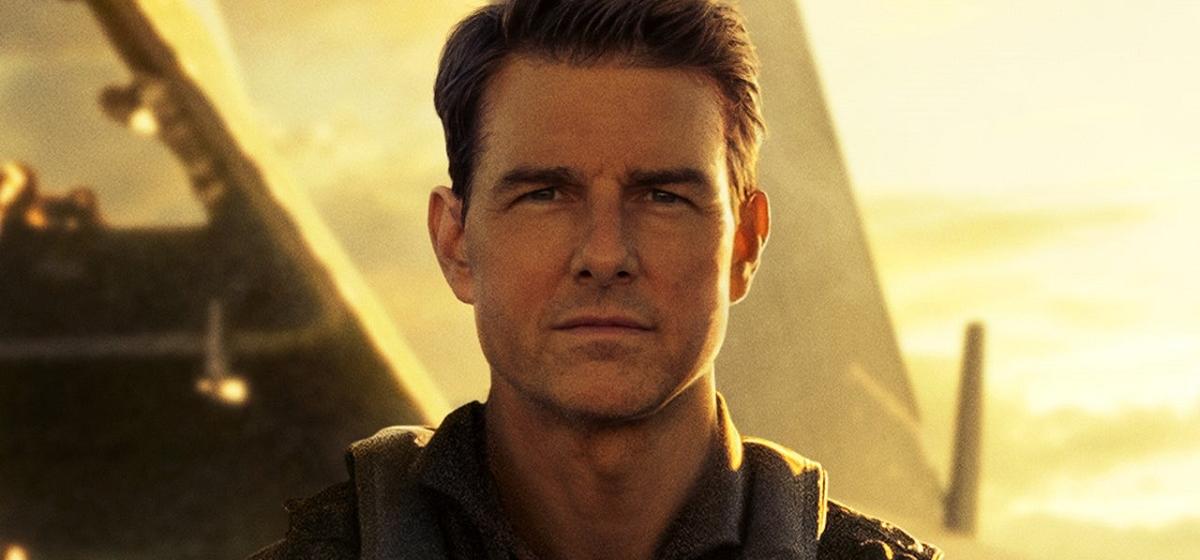

Per il suo adattamento cinematografico, Franklin si avvale di un budget di 27 milioni di dollari che gli consente di scritturare un cast - all black - di prim'ordine, composto dalla star del momento Denzel Washington nel ruolo dell'antieroe "Easy" Rawlins, Don Cheadle in quello dell'amico fraterno Mouse e la protagonista di Flashdance - Jennifer Beals - nelle vesti "blu" della femme fatale attorno a cui prende forma l'intrigo. Il risultato finale è una seducente detective-story dal tocco volutamente retrò che mescola azione, erotismo e critica sociale, mantenendo inalterato lo spirito dell'opera originale.

Figlio delle trasformazioni politiche in atto e delle tensioni sociali latenti, il film de Il diavolo in blu celebra l'epopea del noir mostrandoci l'altra faccia dell'America, quella della segregazione razziale degli anni cinquanta, e lo fa attraverso lo sguardo cinico e disilluso di un insolito protagonista. Perché ancora prima di essere un detective di colore, Easy Rawlins è un veterano indigente, segnato dagli orrori della guerra, che si trova costretto - per orgoglio - a vestire i panni dell'eroe "senza macchia e senza paura" all'interno di un universo "a misura di bianchi", dove l'integrità morale e la dignità umana sono banditi. Infatti, basta la prima inquadratura del film per rendersi conto di come la Los Angeles rappresentata da Franklin, coerentemente con quella esplorata nel romanzo da Mosley, sia una metropoli profondamente diversa da quella che il cinema noir ci ha presentato finora. Una città che il personaggio di Philip Marlowe ne Il grande sonno forse avrebbe riconosciuto ma probabilmente non avrebbe capito, perché nonostante sia anche lui, a suo modo, un vero e proprio outsider, al contrario di Easy ignora la realtà sommersa dei ghetti e dei jazz club clandestini e, soprattutto, quella dei soprusi e della discriminazione. Nonostante le oggettive differenze tra due visioni del mondo apparentemente agli antipodi, è impossibile non riscontrare delle analogie tra questa coppia di celebri "sconfitti" della letteratura noir: entrambi sono accomunati da un idealismo di fondo che, malgrado le avversità, li riscatta da un destino ineluttabile di sopraffazione, consegnandoli alla Storia.

Rivisto oggi, Il diavolo in blu potrebbe apparire, agli occhi di uno spettatore smaliziato, un prodotto più convenzionale e meno audace di quanto ci si potrebbe aspettare, in particolar modo se lo confrontiamo con il film precedente di Franklin. Tuttavia, è innegabile che il regista sia riuscito a esplicitare il carattere politico dell'opera di Mosley, senza spezzare il ritmo della narrazione, evitando le animosità pedagogiche e i toni moraleggianti tipici di altre operazioni coeve. Citata come una delle fonti d'ispirazione principali da Antoin Fuqua (Training Day), la pellicola diretta da Franklin continua ad essere considerata uno degli esempi virtuosi del cosiddetto black renaissance degli anni novanta, un movimento - sociale e culturale - fondamentale da analizzare, se si vogliono comprendere appieno le dinamiche e le ragioni del successo attuale di un autore come Jordan Peele, che ha definitivamente sfatato, al cinema, la retorica di quella società post-razziale profetizzata da Obama come la grande utopia del nuovo millennio.