Yella

Die Innere Sicherheit e Wolfsburg si chiudono con un incidente stradale: in entrambi i casi il deragliamento di una macchina è il segno dell’assimilazione del trauma da parte dei protagonisti, si configura come una morte virtuale che permette ai personaggi di ricominciare a vivere al di là del lutto in cui circuitavano senza sosta fino alla disintegrazione. Anche Yella, primo film di Christian Petzold dopo la Trilogia dei Fantasmi, è una riflessione sulla vita e sulla morte che si chiude con un incidente stradale; tuttavia qui il ribaltamento narrativo innescato dallo schianto svolge un ruolo diverso: il film non solo si chiude ma si apre anche con la stessa scena dell’incidente, svolgendosi, per così dire, in un attimo tra l’inizio e la fine di un impatto mortale, ed è il racconto della proiezione fantasmatica che la protagonista produce in quella brevissima frazione di tempo. Una proiezione in cui si genera un’esperienza di vita possibile.

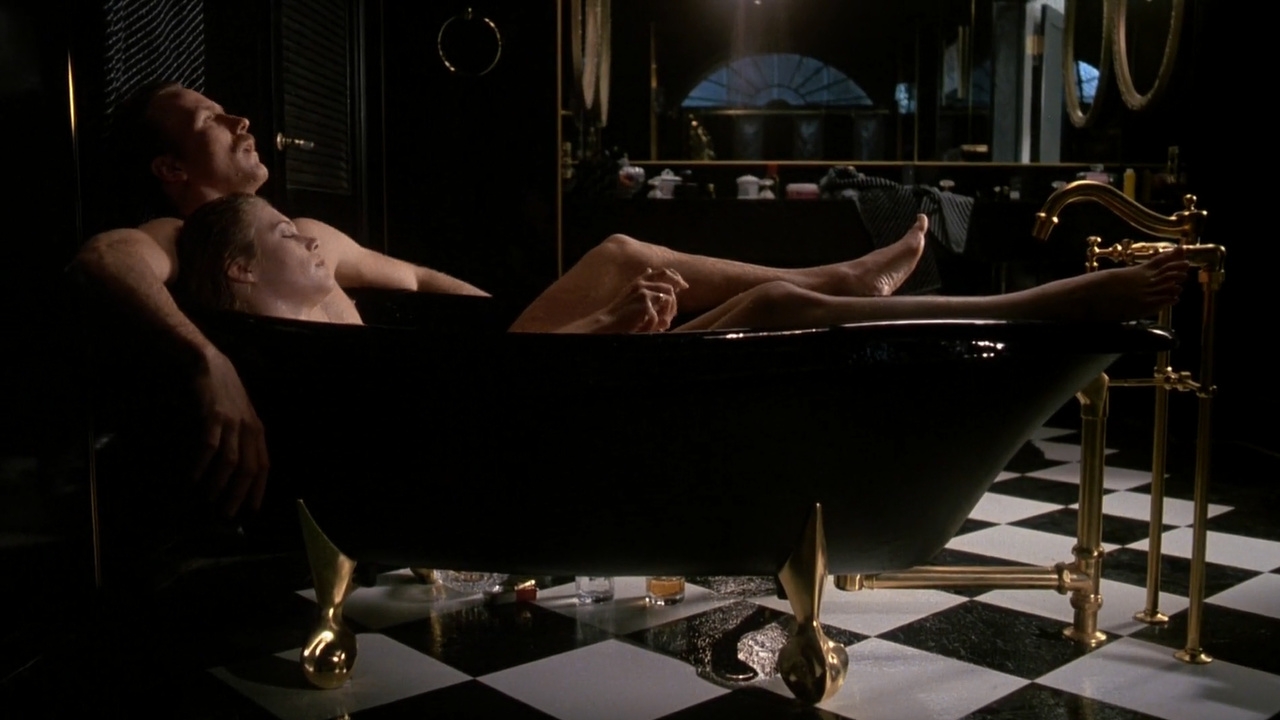

Yella (Nina Hoss) torna nel paese che aveva abbandonato, anche se deve ripartire subito per un’offerta di lavoro; lì incontra il marito, che ha lasciato dopo il suo fallimento lavorativo. Malgrado sia tormentata dall’uomo, ancora innamorato, si lascia accompagnare da lui in stazione: mentre attraversano un ponte, lui dichiara il suo amore e fa schiantare la macchina. Da questo momento il film entra nel campo dell’ambivalenza tanto cara ai processi di significazione del regista: Yella esce illesa dall’incidente, ma è davvero ancora viva? L’incontro della donna con un contabile, che si innamora di e la coinvolge in una truffa di investimenti e bilanci mirata alla produzione di capitale, è reale? Ed è reale il marito che la perseguita, cercando di violentarla? E perché a volte, improvvisamente, le persone sembrano non vedere Yella? È davvero una vita questa continua sospensione esistenziale in cui Yella si lancia, in balia di panorami transitori e linguaggi fasulli, pensati per ingannare le persone, mentre il passato dietro di sé è rifiutato e il futuro è immaginato come un amore in cui condividere capitale? O è piuttosto già una morte che interpreta con grande foga qualcosa di vivente?

Queste domande sono specifiche del cinema di Petzold, e infatti non è difficile riconoscere nelle immagini di Yella il peso caldo - l’angoscia esistenziale che pervade la psicologia della protagonista, la codifica del melodramma passionale - e la leggerezza fredda - l’indifferenza verso un’idea di racconto convenzionalmente compiuto, l’interesse per lo studio delle profondità attraverso le superfici – della grafia del regista, sempre paradossalmente spaccata tra densità riflessiva e trasparenza espositiva. Il film sembra anche un soggetto originale in continuità con i precedenti, quasi una postfazione all’arco della trilogia precedente. Postfazione sì, però non originale, ma critica: perché Yella è il cripto remake di Carnival of Souls, il cult horror di Hark Harvey che racconta proprio della proiezione fantasmatica di una donna che crede ancora di essere viva dopo un incidente mortale. Il film di Petzold in realtà non è un’interpretazione del testo horror, alla maniera del “crito-film”, è piuttosto una copia carbone leggermente sfasata del modello originale, che Petzold sembra porre a commento della sua visione del contemporaneo. Il film di Harvey offre un perfetto schema alle immagini di Petzold, perché ricava una riflessione esistenziale da una compromissione della rappresentazione, una messa in dubbio dei referenti; il dramma psicologico della donna protagonista di Carnival of Souls è espresso dalla tensionalità metaforica del “come se”: dopo l’incidente la protagonista vive come se fosse morta, in un incubo dove incontra le persone ma è perseguitata da uno spettro e ha difficoltà a relazionarsi, e muore come se restasse viva, cioè vive l’esperienza della propria morte, della propria scomparsa, senza accorgersene, interpretando il proprio passato ruolo in società.

Petzold ricopia questa dimensione narrativa perché per lui il “come se” è una delle categorie del contemporaneo, allo stesso modo del “non-luogo” e del “non-ancora-definito”: esprime, come le altre, lo stato di incertezza esistenziale sofferto da individui che per confermarsi e definirsi si costringono a uno sforzo interpretativo, a una costruzione metaforica, a una proiezione immaginifica in sostituzione del referente reale; ma ne è anche lo specchio narrativo, perché drammatizza le categorie concettuali, le mette in forma di immagine, e proprio per questo Yella assume il ruolo, un po’ più cerebrale, di postfazione critica alla Trilogia dei Fantasmi, di considerazione meta anche del suo modello originale. Come sempre in Petzold però lo schema non è mai solo schema, e quindi anche nel film che può apparire più legato alla scorza dura del linguaggio il disegno astratto è immerso nelle dinamiche concrete, nella carne viva del dramma. Yella stessa vive questo dissidio tra astrazione e personificazione, in quanto proiezione vitale di un corpo in realtà deceduto, che disperatamente prova a vivificarsi nel desiderio e nella scelta. Per quanto la donna rimanga sempre in balia del “come se” la sua lotta si svolge nell’ignorare la consapevolezza della morte tramite uno sforzo vitale, un impulso che la lega a un uomo e a un progetto di vita. Petzold però non è ingenuo, e aggiorna il paradigma sociale mostrato da Harvey - che costringeva la sua protagonista all’incomunicabilità con il mondo della psicologia e il mondo della religione - con il paradigma sociale del capitalismo finanziario, smaterializzato e smaterializzante. La vita che Yella si immagina mentre muore, la vita che Yella interpreta da morta, non è poi una vita fisica, ma una forma di inganno pensata in virtù di cifre e conti, maschere e ricatti.

In fuga da un marito fallito (e abbandonato) a causa di una svalutazione, la donna gioca il suo desiderio nel campo della finzione numerica, della matematica contabile, assieme a un altro uomo che nega la possibilità di un radicamento nel passato – quando la donna prova, sulla spinta del rimorso, a riviverlo o a proporlo come possibilità di realtà condivisibile – e vive un presente smaterializzato, un presente che non esiste se non in funzione del futuro, se non appunto come funzione, mezzo di attraversamento. È davvero una forma di vita il presente prodotto dal pensiero finanziario, dall’immaginazione al servizio degli investimenti, della fiducia generata su commissione, degli accordi fondati su contratti? La vita che Yella immagina è una proiezione monetaria più che una vita. E qui è possibile notare per quale motivo il film si collochi nello svolgimento di un incidente mortale, a differenza di Die Innere Sicherheit e Wolfsburg: perché se in questi due l’incidente produceva una morte virtuale in grado di risignificare una vita che non aveva più i caratteri della vita, in Yella l’incidente produce una vita virtuale, che risignifica la morte come unica via di uscita da una vita che era in realtà morte al lavoro, morte che interpretava il vivente. Questo è l’horror contemporaneo di Petzold sui corpi morti che vivono in una realtà dove la vita è già morte, testo che aggiorna lo stesso Carnival of Souls (1962, sei anni prima de La notte dei morti viventi) tramite La società dello spettacolo (1967), documento che per primo teorizzò la società del «movimento autonomo del non-vivente» e del «capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine».