Baby Invasion

Aggro Dr1ft era una potente dichiarazione d'intenti: sulla morte del linguaggio cinematografico, sulla perdita di trazione popolare della settima arte presso le nuove generazioni di spettatori/utenti, sulla necessità di scandagliare le grammatiche del cinema e dell'audiovisivo in ogni suo centimetro o ramificazione, per poter individuare una formula che consenta all'arte novecentesca per eccellenza di sopravvivere in un panorama mediatico così interattivo (e antinarrativo) come quello contemporaneo. Obiettivi che Harmony Korine ha perseguito aprendo le immagini del film alle grafiche automatizzate dell'Intelligenza Artificiale o all'inintelligibilità di un effettistica stordente e priva di referenzialità, tale da derubricare le componenti del cinema a meri accessori della sinestesia: l'unico fattore che può consentire, ai consumatori di oggi (composti, perlopiù, da videogiocatori, e non da pubblici delle sale) di ritrovare quell'immersività a cui, quotidianamente, anelano nelle loro attività ricreative. Fenomeno a cui proprio Baby Invasion vota ogni sua istanza, per poi declinarla in un ragionamento che porti il prodotto-cinema verso gli orizzonti del futuro.

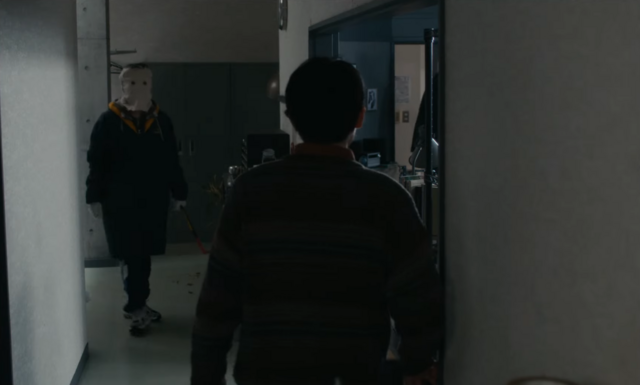

Non è un caso che il nuovo film di Korine, presentato Fuori Concorso all'81ª edizione del Festival di Venezia, costruisca tutti i suoi discorsi a partire dall'incursione della Realtà Virtuale nel mondo fenomenico, rivoluzionato da linguaggi solo apparentemente anomali. Una sviluppatrice thailandese, ci racconta il cineasta in apertura del racconto, ha dato vita a un videogame altamente interattivo, che consente agli utenti che si connettono ai suoi server di accedere indisturbati alle abitazioni di persone benestanti in modo da esprimere, senza freni né vere inibizioni, le loro pulsioni e fantasie di potere. Ma a causa di un attacco informatico perpetrato da un gruppo di hacker con sede in Romania, quel che si muoveva in una mera cornice finzionale, ora è arrivato a incunearsi nell'esperienza quotidiana delle persone. La realtà, di fatto, è stata soppiantata dalla surrealtà: e il mondo (diegetico) del racconto ed (extradiegetico) relativo all'universo di noi “spettatori” si è ormai sovrapposto all'immersività della virtual reality; dove i cittadini, divenuti ora dei meri utenti del videogame, declinano le loro attività ricreative negli spazi di una realtà non più così reale, che ha sostituito definitivamente la finestra attraverso cui guardiamo il mondo (cioè il cinema) con le matrici informatiche dei testi videoludici.

A uno sguardo retrospettivo, appare evidente come Baby Invasion si configuri alla stregua di una prosecuzione naturale di Aggro Dr1ft, e dei discorsi che Korine ha lì veicolato sulla necessità di rimpiazzare i linguaggi del cinema con grammatiche di natura sì simile, ma fenomenologicamente diversa. A differenza però del suo predecessore, qui la messa in scena di una lunga e ininterrotta live-stream tutta narrata secondo i canoni videoludici del first-person-shooter, non solo certifica la “morte” del cinema e delle sue logiche (narrative, estetiche, comunicative) ma sottende già di per sé la delineazione dell'orizzonte verso cui, ogni narrazione che vorrà da ora in poi raccontare il presente, dovrà necessariamente dirigersi: una cornice che ha nell'immersività del videogame, e nel piacere “demiurgico” che solo l'interattività (e non la passività spettatoriale) può concedere all'utente, il suo vero codice sorgente.

Ma Korine, come tutte le grandi menti pionieristiche, non si accontenta semplicemente di illustrare la strada e le modalità con cui prenderà forma il futuro dell'audiovisivo: per nulla. A legittimare – ai suoi occhi – l'operazione qui avanzata con Baby Invasion, e ad avallare l'importanza cardine che tali linguaggi eserciteranno nelle strategie consumistiche dei cittadini del domani, è proprio il richiamo ai simbolismi e alle immagini del cinema del regista. La onnipresenza nelle inquadrature, al limite della sfacciataggine, di un coniglio (Gummo) unita al focus sulla spiaggia (The Beach Bum) e sulla villa (Spring Breakers) possono essere intesi sì come frammenti di una poetica totalizzante, ma soprattutto quali referenti passati da cui, necessariamente, passeranno le evoluzioni future. Quasi Korine ci volesse dire che la rivoluzione del linguaggio cinematografico, preannunciata già dalla netta preminenza di cui gode il videoludico sul filmico agli occhi delle audience odierne, non può che prendere corpo se non partendo dai mondi immaginifici della sua avanguardistica – e questa volta profetica? – filmografia.